Мы прилетели в Минеральные Воды — одни из ворот Кавказа — и сразу поехали на такси в Пятигорск. Там нам было удобнее переночевать и закупиться продуктами, чтобы стартовать в Узункол.

Пятигорск встречает слоями. Сначала — русский модерн: округлые линии, башенки, художественная ковка, ботанические орнаменты. Рядом — советский модернизм, уверенный в себе: простые объёмы, панорамы, социализированная геометрия. Поверх этих пластов — постсоветская архитектура быстрых решений и ярких вывесок. Всё вместе это не мешанина, а живая ткань города.

На улицах местные жители и курортники из разных эпох: пожилые отдыхающие будто со старых открыток, и совсем молодые — удалёнщики с рюкзаками. Вечером мы поднялись к Соляному провалу — это историческое место. Уже в темноте, спускаясь по тропе, набрели на источники: множество людей купальных костюмах сидели в соляной воде под открытым небом и смотрели на огни города.

Главным действующим лицом вечернего города для меня стал почему-то трамвай. Переполненный, он качался на кривых рельсах и светом резал темноту. Его покачивания рифмовались с архитектурой вокруг — вагон пританцовывал в такт округлым фасадам и растительным орнаментам.

С утра мы быстренько пробежались по центру, где вперемежку смешные вывески, грустные объявления, кофе и жара. Заглянули на рынок, а в полдень погрузились в «Соболь» и выехали в сторону Узункола через Черкесск, где получили заранее оформленные пропуска в приграничную зону.

Дорога из Черкесска к Узунколу сразу демонстрирует свой сюр: недостроенные мечети, у которых купола лежат прямо на земле — огромные белые сферы, похожие то на советские метеолаборатории на крышах, то на современные промышленные объекты. Повсюду из земли торчит арматура и недостроенные заборы, между которыми пасутся коровы. На трассе мужчина в театральной фуражке перелезает через отбойник и шагает к проезжей части — как актёр, входящий в кадр.

По степи вдоль дороги скачут лошади. На короткие мгновения наша скорость выравнивается с табуном и картинка складывается как в кино: крупные планы лошадиных мускулов, средние планы близлежащих домов и дальний фон окружающих нас каньонов. И вдруг — автобусная остановка, свежая, новая, и прям в ней стоят лошади, будто ждут автобус. Сцена из параллельной реальности, где все поменялись местами. Автозаправка — тоже как декорация: колонки находятся внутри здания, а не снаружи, как музейный экспонат.

По обочинам мелькают дома, женщины в чёрных платках, лошадь, привязанная к «Ладе Приоре» — и всё это в одном монтажном ряду. На склоне — мощный памятник военным альпинистам: нависающая бетонная панель и цепочка меньших бетонных обелисков-осколков, которые будто карабкаются к ней по склону. В наше время это уже двойной смысл: память о защитниках перевалов и память о позднесоветском модернизме.

Альплагерь Узункол — наша финальная точка. Лагерь тут находится с 1950‑х. В сезон сюда приезжают до шести сотен альпинистов. Они живут в домиках похожие на финские, а встречаются в баре и в столовой первого этажа административного двухэтажного корпуса. На стенах столовой десяток лаковых фанерных панелей: на них абстрактные горные пейзажи и бытовые сцены — их расписала молодая альпинистка в 70–80-х, хотя и сейчас это выглядит свежо. Электричество в лагере по расписанию: час утром, три часа вечером. В остальное время столовая дышит полумраком, и глаза сами настраиваются на мягкий дневной свет. Вечером почти все перемещаются в бар: интернет только здесь и только в эти три часа. Люди молчат, лица подсвечены экранами.

На втором этаже главного здания — учебные залы, архивные фото, советская инфографика альпинизма, панорамные окна на долину. Лагерь далеко не новый, реконструкций тут не было, но в этой простоте — честный шарм.

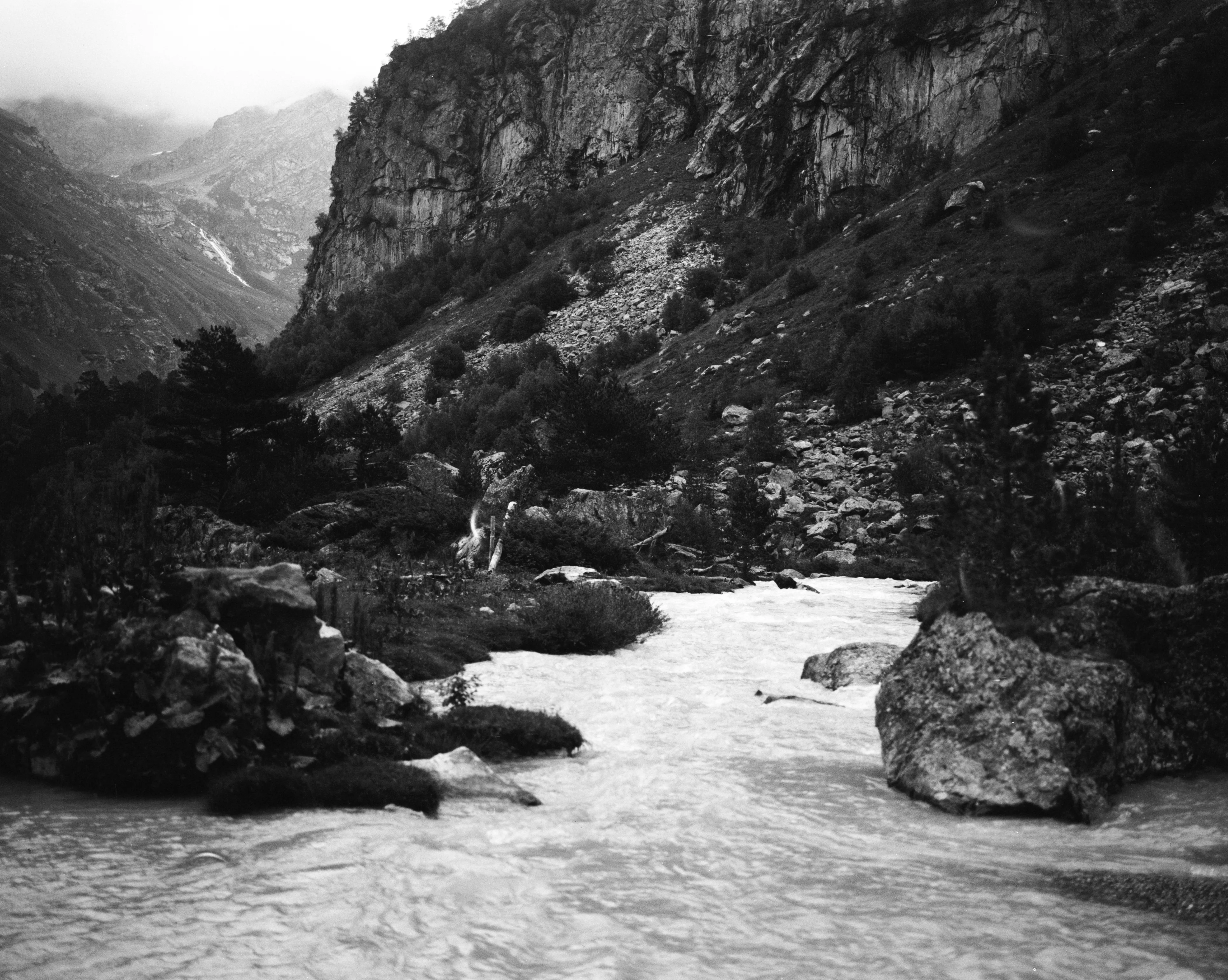

Первый день мы провели налегке. Из лагеря ушли в долину Мырды, к ближайшим горным озёрам. По пути нам открывались молочные реки — насыщенные минералами и известью, они текли белыми потоками, словно растворённое в воде небо. С высоты это особенно красиво: целая сеть белых жил, прорезающих зелёную долину.

Мы набрали около шестисот метров и вышли к гигантским валунам — каждый размером с небольшой дом. За ними спряталось зеркало озера: гладкая поверхность отражала горы и облака так чётко, что трудно было различить, где реальность, а где отражение. Мы искупались и посидели у воды. А рядом стоял небольшой палаточный лагерь — молодые родители и трое детей поднялись сюда, чтобы провести несколько дней в горах. Они жарили на горелке оладьи и этот домашний запах слышался повсюду. Этот момент мне очень понравился. Я сфотографировал их: горы вокруг, палатки, и они — сидят на камнях и готовят домашнюю еду.

После купания и лёгкого обеда мы вернулись в лагерь. Девчонки разложили карты, кто-то достал пиво. Рано легли спать — впереди уже ждали настоящие переходы, ночёвки в палатках, перевалы и длинные маршруты.

На следующий день мы собрались и распределили вещи. Вовчик, как обычно, взвалил на себя половину лагеря. Мы давно ходим вместе и он всегда старается разгрузить меня: знает, что я люблю бегать туда-сюда с камерой. Я, конечно, несколько раз предлагал забрать у него часть груза — палатку или что-то ещё, но он только отмахивался. Наверное, тренируется носить много груза перед альпинистскими выходами. За это ему, конечно, отдельная благодарность: так я мог быть легче и свободнее.

Мы двинулись по новой долине, на этот раз — налево от лагеря. Сначала шли через небольшой лес, постепенно набирая высоту. День был немного странный: я точно не понимал, что нас ждёт. У меня всегда так — первый день похода проходит под знаком лёгкого мучения. Тяжесть рюкзака, неуверенность, ожидание. Просто идёшь, стараясь не обращать внимания на усталость.

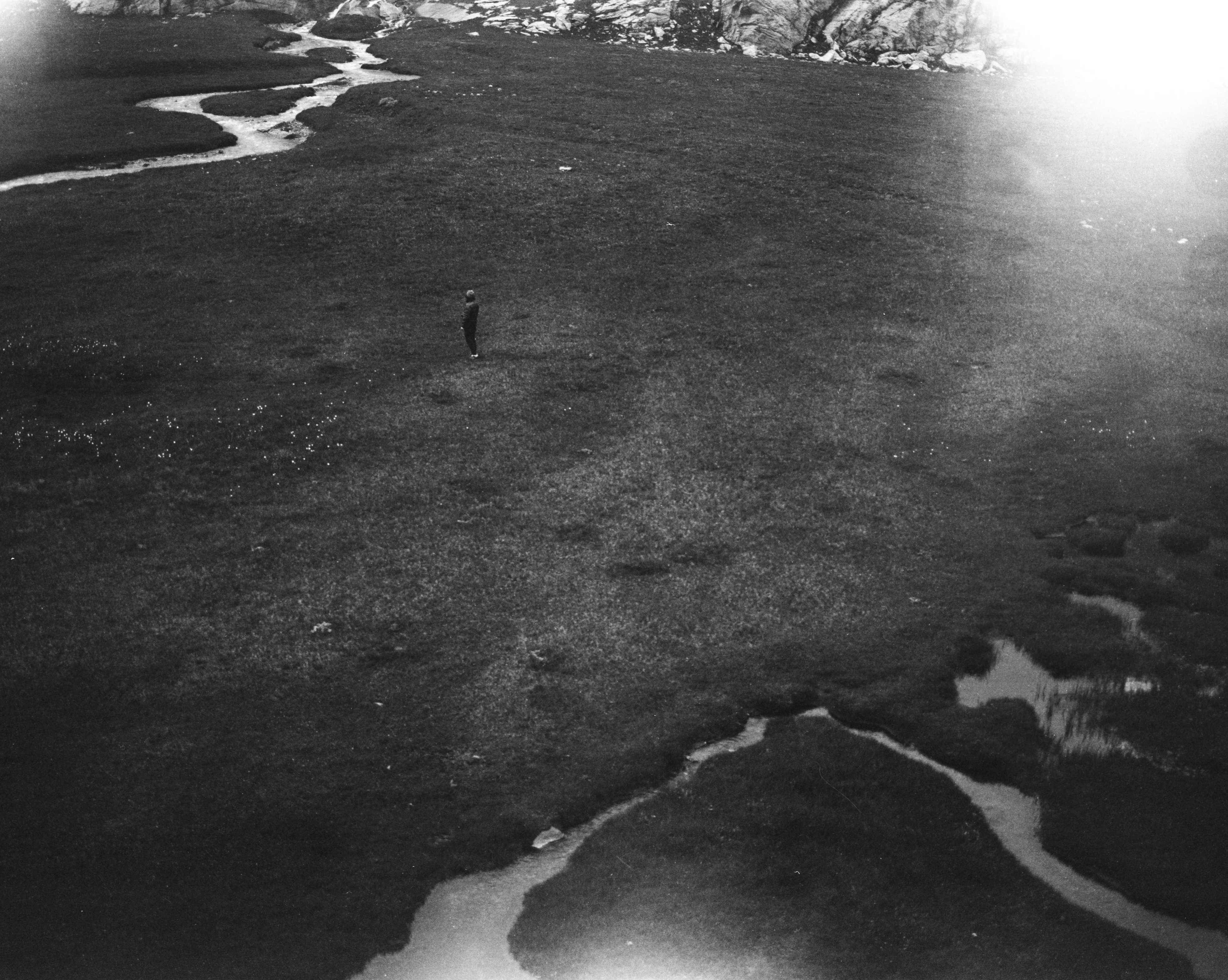

Первая стоянка стала для меня настоящим открытием. Когда мы вышли на высокогорную поляну, я на секунду подумал, что мы попали куда-то в Исландию или на север России. Перед нами раскинулась огромная зелёная поляна, пересечённая водными нитками. Огромный водопад падал прямо с отвесной скалы, рядом лежало совсем крошечное озеро. В его гладкой воде отражалась стена скалы.

Мы поставили лагерь и я, недолго думая, взял свой походный стул и ушёл чуть в сторону. Поставил его прямо напротив камней, зажатых между скалами, и просто сидел, смотрел. Огромные валуны лежали так, будто их придавило сверху вечностью. В этом пейзаже было что-то от медленного кино — словно передо мной шла театральная постановка, которую можно наблюдать бесконечно.

К вечеру к нашей поляне поднялся черкесский всадник. Мне в тот момент было немного нехорошо — подташнивало, то ли от горной болезни, то ли от какого-то случайного отравления. Мы сидели в ожидании ужина, обсуждали монгольский чай, уже почти стемнело — оставался лишь последний свет «режимного времени». И вдруг на фоне обрыва появился черный силуэт на лошади — черная лошадь и черный всадник. Картина выглядела словно из кино: огромная поляна, слева небольшое озеро, тонкая горная речка, бегущая от водопада к обрыву. И на этом фоне — строгая, почти мистическая фигура всадника.

Я схватил камеру и подбежал: «Можно вас сфотографировать?» В ответ услышал спокойное: «У нас так не принято. Сначала нужно поздороваться». Он слез с лошади, представился — Борис. Молодой черкес рассказал, что его семья уже несколько веков выпасает лошадей в этих местах. На соседнюю, расположенную чуть ниже горную поляну он привел небольшой табун, а сюда поднялся лишь затем, чтобы сфотографировать лошадь на красивом фоне для покупателя. Минут на тридцать моё недомогание отступило, осталось только чувство причастности к чему-то важному и живому. Мы немного пообщались, обменялись контактами, а потом они с лошадью поднялись на гребень, и ещё полчаса мы наблюдали, как он на закате фотографирует свою лошадь.

А утром, когда мы проснулись и выбрались из палаток, оказалось, что его табун поднялся прямо к нам. Перед нашими глазами открылась совершенно идиллическая картина: всего в двух метрах от нас мирно пасутся горные козлы — туры — их штук тридцать-сорок, и рядом — полтора десятка чёрных жеребцов Бориса. Чуть в стороне шумит водопад, горная речка уходит вниз, в обрыв. И всё это — на фоне огромных гор, белых пятен ледников, яркого неба.

Полина, Настя и Даша решились с утра искупаться. Кто-то даже голышем. В этом было что-то простое и естественное, будто сама природа принимала их. Конечно, я за ними в этот момент не стал наблюдать, но именно из-за этого ощущения обнажённости и свободы всё вокруг казалось ещё более лёгким, живым и наполненным какой-то походной любовью.

Все девушки очень творческие. Полина — дизайнер и классно фотографирует, а Настя и Даша — художницы. Все всегда что-то придумывают и транслируют своё творчество даже в походе.

На следующий день путь до стоянки оказался чуть тяжелее. В среднем мы шли по шесть часов в день и этого хватало, чтобы к вечеру чувствовать приятную усталость.

Путь шёл через перевал. С него вдруг открылся вид на Эльбрус — сразу на обе вершины, четко и ясно. Справа лежал ледник, под ногами сыпуха, огромные валуны, камни, все живое, подвижное. Мы перевалили и оказались в соседней долине. Наша стоянка оказалась прямо посреди широкой равнины, исчерченной сотнями ручейков одной реки. Ледник когда-то вытеснил всю породу и сбросил её вниз, оставив широкую, пустую площадку.

Я поставил палатку и решил немного отдохнуть. Прошлой ночью, под скалой, меня мучило плохое самочувствие: почти час тошнило, пока сверху на меня смотрели блестящие глаза туров. Их было несколько, и в свете фонаря они казались сатанинскими существами — два десятка белых точек на черном фоне, с огромными рогами. После ночного недомогания я всё еще чувствовал слабость, и поэтому сразу как мы поставили палатку просто лег с видом на долину и горы.

Через полчаса стало легче. Я выбрался и пошел вниз по долине, к большому обрыву, туда, куда стекала река. Обрыв открывался в долину, усыпанную гигантскими валунами. Ледник тысячелетиями отбрасывал камни вниз, будто расчищая место под будто бы инопланетную взлетную полосу. Прямо как сцены из «Прометея» — пустынный ландшафт, словно созданный не для людей, а для тех самых древних существ, чья работа оставалась за пределами человеческого понимания.

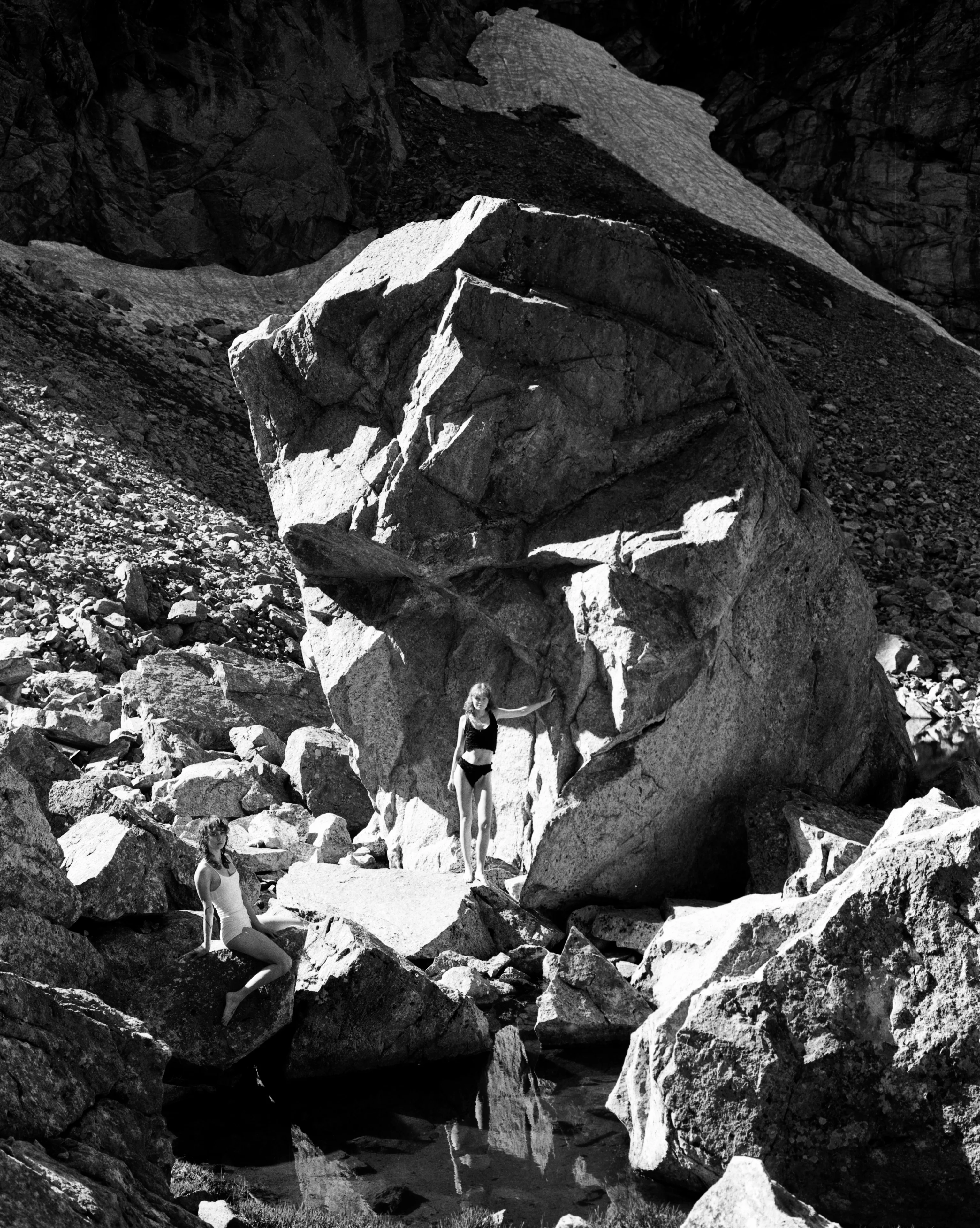

Следующее утро началось спокойно. Я ушел к горной речке, которая падала со склона каскадом водопадов. У одного из них образовалась небольшая заводь. Я вынул со дна несколько камней, сделал её чуть глубже — и устроил себе душ в горной реке. Лазил в ледяную воду, потом грелся на валуне, нагретом солнцем. Потом подошли девчонки и мы втроем превратили это место в купальню.

После отдыха и завтрака мы собрались — и снова в путь. Через очередной перевал, мимо крошечного горного озера, где мы успели искупаться, мы вышли к последней стоянке. Ещё с перевала было видно палаточный лагерь альпинистов: отсюда они уходили на категорийные восхождения. Мы встали неподалёку. Вокруг — морена, озёра, гладкие взгорья, большие горы на горизонте. Лагерь ожил, всё шло само собой, без слов: палатки, вода, еда, а потом разговоры. Наш гид Рома каждый день тщательно следил за нашим рационом, готовил еду и угощал сладостями. Рома, молодой человек, увлечённый альпинизмом, продумал для нас этот небольшой, но очень насыщенный и выразительный маршрут. Он подобрал его так, чтобы всем было по силам. С Ромой приятно вести вдумчивые разговоры о горном туризме, а ещё о религии и иконописи: он занимается восстановлением и поиском древних икон и церковной живописи.

Следующее утро вновь было ясным. Мы позавтракали и двинулись дальше. Тропа вела вдоль озёр, а потом вниз, в каменный сад. Там громоздились гигантские валуны — словно космические корабли, покрытые минералами и обросшие временем. В этих формах угадывалось что-то инопланетное: будто миллионы лет назад сюда сбросили капсулы, забытые на краю гор.

Пройдя этот каменный сад, мы спустились в долину, откуда начинали путь. В альплагере нас ждал ужин, немного электричества и крепкий сон. Наутро я выбрал себе маленькую полянку с видом на лагерь и горы: побегал, сделал зарядку и читал. А потом целый день мы провели в кош-кафе через речку, где нас угощали как самых дорогих гостей

Вечером была баня рядом с ледяной горной речкой. После неё тело отдохнуло, голова очистилась. На следующее утро мы собрали вещи и поехали в Пятигорск. Там мы пообедали у Андрея с Алиной. Родители ребят живут в Пятигорске — и Андрей и Алина, опытные родители, на время похода оставляли детей с бабушкой и дедушкой. Нас встретили с невероятной теплотой и заботой, накормили вкусной домашней едой, и мы смогли приятно провести время. Я сделал несколько семейных портретов. Андрей кажется серьёзным и сосредоточенным, но его речь всегда наполнена тонким юмором и лёгкими шутками. Их подход к путешествиям и забота о семье вызывают уважение.

Через пару часов мы со всеми тепло попрощались и полетели домой. Поход оказался не столько про вершины, сколько про совпадающий ритм — людей, мест и природы.